Prólogo

Hace un tiempo comencé a escribir un libro sobre abolicionismo. He sido inconsistente, falta de recursos y, por tanto, tiempo. Acá va el prólogo.

Siempre fui una niña curiosa. Demasiado, decía mi madre que más de una vez me sopló una galleta por andar metida donde no debía. Mis lugares favoritos para rebuscar eran los armarios y clósets, y una especie de biblioteca clandestina que había en la parte de atrás de la casa. Allí estaban los libros de mi papá que habían sobrevivido a la quema a manos de mi madre, donde también pereció Suzy.

Suzy era una muñeca de patas largas rellena de bolitas de foam que mi tío-padrino, Bebe, me había regalado. Resulta que Suzy tenía un rotito por donde perdía bolitas de foam y mi mamá estaba harta del reguero, así que decidió que yo no la necesitaba y la echó a la hoguera. Recuerdo ese momento como hoy, sé que tenía unos cuatro años porque aún vivíamos en Bella Vista, frente a Campo de Mayo.En esa hoguera se fueron también, la mayor parte de los libros de papi. Llevábamos cuatro años de dictadura cívico-militar y mi madre tenía miedo. Los milicos habían entrado a mi casa una vez y un gran número de los amigos de papi estaban muertos o habían desaparecido.

Aquella biblioteca que había sobrevivido a los miedos de mi madre, se mudó con nosotros a la casa de Hurlingham y allí me pasaba yo metida leyendo lo que no debía leer, como, por ejemplo, "Boquitas pintadas". Vaya a saber si no fue esa novela de Manuel Puig, que leía escondida en la parte de atrás de la casa, la que me ha traído hasta acá, nunca lo había pensado.

Como era especialista en leer lo que no debía, un día, tendría unos trece años, rebuscando en un clóset encontré un montón de documentos. Eran documentos importantes o, por lo menos, parecían serlo. Entre ellos había varios certificados de nacimiento. Todos eran de personas que no conocía, y en el blanco de "nombre del padre" estaba el nombre de mi papá. Estaba confundida, pero era lo suficientemente inteligente y despierta para saber que no se trataba de un malentendido; aquellas personas eran hijos e hijas de mi padre. Así fue como me enteré de que tenía unos cuantos hermanos además de mi hermano menor. Sé muy bien el porqué no abrí la boca, pero esto no es un libro sobre mi infancia y adolescencia. Basta con saber que guardé el secreto.

Papi murió en 1992, yo tenía quince años. Unos dos años después de que falleciera, decidí que era tiempo de buscar a mis hermanos y decirle a mi madre que lo sabía todo. Posiblemente quería lastimarla, estaba enojada con el mundo pero sobre todo con ella y la responsabilizaba de la muerte de mi papá. Mi madre tenía la culpa de todos mis males, así que decidí ir a buscar a los otros, a mis hermanos. Mi mamá me pidió que no lo hiciera, me dijo que para qué, que eran mucho más grandes y muy diferentes a mí, que no había razón para buscarlos y cuando se cansó de insistir, me dejó.

Solo me pidió un favor, que no me acercara a uno de mis hermanos porque había estado preso. Ese fue mi primer encuentro con la cárcel. Creo que me asusté, no me acuerdo; sin embargo, no le hice caso.

Nunca le pregunté a, llamémosle, Juan las razones por las cuales lo enjaularon. Al día de hoy, no las sé. Tampoco pregunto las razones por las cuales las personas están o estuvieron privadas de la libertad cuando me relaciono con ellas o sus familiares. Aunque me gusta rebuscar, ya estoy vieja y, además, es un asunto de disciplina política que me ayuda a reafirmarme en que no importa qué haya sucedido, nadie merece que le enjaulen.

Mis hermanos y hermanas, incluido Juan, se criaron en uno de los lugares más pobres del Gran Buenos Aires, Isidro Casanova, partido de La Matanza.

Mi papá, a quien amo y amé con todo el corazón, los abandonó, y la madre de los tres menores crió a los suyos y a los otros dos que eran hijos de otra mujer, como si fueran de ella.Esa mujer, que criaba cinco muchachos sola, casi nunca estaba con ellos porque trabajaba limpiando casas para darles de comer. Enfermó y murió joven. Mis hermanos prácticamente se criaron solos.

Me contaron que siendo niños vendían escobas y cepillos en la calle y en las guaguas públicas. A una de mis hermanas, mis tíos paternos se la llevaron a su casa de Castelar para criarla, pero mi tía decía que nunca se había sabido comportar y la devolvió como si fuera un paquete. Dos de mis hermanos entraron y salieron de las drogas y de la cárcel. Al padre de una de mis sobrinas lo asesinaron. El primer marido de otra de mis sobrinas estuvo en la cárcel, según me cuentan. Hace unos meses, el único tío que me queda vivo, hermano mellizo de mi mamá, me contó que uno de los chicos que creció conmigo también estaba preso, "lo acusan de haber matado a alguien", me dijo en voz baja como si lo fueran a escuchar. Y así puedo contarles muchas otras historias de personas que no lograron sortear el destino que les depara un sistema basado en la desigualdad.

Mis hermanos eran distintos a mí, es cierto. No porque fueran peores o mejores que yo,

sino porque la pobreza y el abandono les curtieron el cuero y aprendieron a defenderse de la vida como pudieron. Algunas de esas estrategias les llevaron a la cárcel.

A pesar de la historia de mis hermanos, a la que había decidido guardar en un lugar muy lejano porque es una especie de camino de vidrios molidos, no hay forma de abordarla sin terminar sangrando, no fue eso lo que me hizo abolicionista. Aunque el abolicionismo sí logró que me aproximara a esa historia, que también es mía, desde otras lógicas.

Tampoco me transformó en abolicionista mi primera visita a una cárcel, Las Cucharas, donde el unionado que me tocaba representar estaba privado de la libertad. Recuerdo observar la espera de familiares racializados y empobrecidos. También recuerdo ver las muñecas de la persona que iba a entrevistar, rojas, marcadas por un ajuste desmedido de las esposas.

La puerta al abolicionismo me la abrió un conversatorio de Kilómetro 0 donde participaron Jazdil de Micelio Abolicionista y Diego; y una clienta, claro.

A esa clienta la llamaré Aitana. Aitana fue mi espejo. Me vi en ella. Ella fue la primera que me dijo "Mariana, a la Policía no". ¡Cuánta razón tenía! Ahora me hago eco de sus palabras y se lo digo a ustedes en este libro "¡A la Policía no!" (y a la cárcel, menos).

Igual, siempre le había tenido miedo a la Policía, a la Policía argentina particularmente.

Desde pequeña mi padre me había enseñado que el último lugar al que debía recurrir si tenía algún problema o necesitaba ayuda, era a un cuartel.

Claro, mi papá tenía razones de peso para esa enseñanza: era militante activo y dirigente de una organización de izquierda argentina. En 1973 se constituyó en Argentina la Triple A: Alianza Anticomunista Argentina, una organización terrorista que se dedicaba a perseguir y asesinar a personas vinculadas a las izquierdas; en lenguaje de la ultraderecha actual, a las personas zurdas.

Entre las filas de la Triple A, había un sinnúmero de policías de los más altos rangos. Aunque la Triple A operó entre 1973 y 1976, la Policía también fue una pieza fundamental de la dictadura cívico-militar argentina.

La dictadura, que estuvo en el poder hasta 1983, tiene en su haber treinta mil personas desaparecidas, entre ellas camaradas y amigos de mi padre. También, se calcula que se apropiaron de unos 510 infantes, de los cuales Abuelas de Plaza de Mayo ha conseguido recuperar 140. A más de treinta años de la muerte de mi padre, sus camaradas aún continúan desaparecidos. En ese contexto, era completamente entendible que concibiera a la Policía como lo que es: una institución represiva a la cual nunca es seguro llegar.

Otra razón importante para temerle a la Policía fue el "gatillo fácil".

Mi infancia y adolescencia coincidieron con dos casos que pusieron en blanco y negro las recomendaciones de mi padre. Por un lado, la Masacre de Budge en 1987, cuando apenas tenía diez años; y el asesinato de Walter Bulacio en 1999 dentro de una comisaría.

No es que fueran los primeros casos una vez retornó la democracia, pero fueron casos que pusieron de manifiesto lo fácil que le resultaba a la Policía matar a ciertos pibes y pibas.

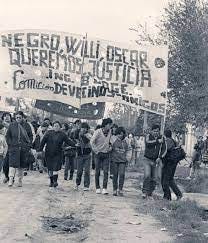

A Oscar, al Negro y a Willy la Policía los fusiló en una esquina de Budge la tarde del 8 de mayo de 1987. Esa tarde, los tres chicos, de 19, 26 y 24 años, habían comprado una cerveza y se la tomaban en la acera de la esquina del barrio. Tomarse una "birra" en la esquina era una actividad común en los barrios populares. Barrios de clase trabajadora, donde los recursos no dan para sentarse en el bar,

y lo que quedaba, entonces, era el ocio del cordón de la vereda, un espacio de encuentro para, en ese entonces, mayormente varones jóvenes.

En este caso, los chicos habían querido entrar al bar, pero no se los permitieron, se fueron despotricando y terminaron en la acera donde los asesinaron a sangre fría. Esa tarde, que pasó a la historia como la Masacre de Budge, la Policía de la Provincia de Buenos Aires les disparó treinta y nueve veces. Intentaron que aquel fusilamiento pasara como un "enfrentamiento". No lo lograron.

La gente del barrio no lo permitió y la Masacre de Budge se convirtió en el primer caso de "gatillo fácil". Fue ese incidente el que acuñó el término.

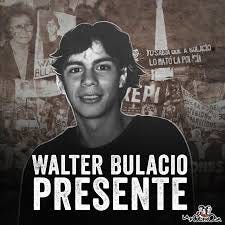

Cuatro años después de la Masacre de Budge, en 1991, la Policía asesinó a Walter Bulacio. Walter era un pibe de diecisiete años que había ido con sus amigos a un concierto de los Redondos. La Policía, esta vez federal, llevó a cabo un operativo represivo dentro y fuera del estadio donde se llevaría a cabo el concierto y detuvo a un centenar de chicos, entre ellos a Walter. La mañana siguiente a la detención, la Policía lo trasladó a un hospital donde llegó brutalmente golpeado. ¿El diagnóstico? Traumatismo craneal producido por los golpes que había recibido en la cara. Una semana después, murió en el hospital. La Policía nunca avisó a su familia ni tampoco al Juzgado de Menores

"Yo sabía, yo sabía que a Walter lo mató la Policía" se convirtió en una consigna, pero también en un grito desgarrador de rabia y de dolor.

Desde ese momento, y a muy corta edad, tuve claro que no podía confiar en la Policía, por lo menos en la argentina. Sabía que la Policía secuestraba y desaparecía personas; fusilaba a pibes de barrios populares que se tomaban una cerveza en una esquina; secuestraba y golpeaba hasta matar a chicos que iban a conciertos; y reprimía, tiraba gases y pasaba por encima de cualquier manifestación.

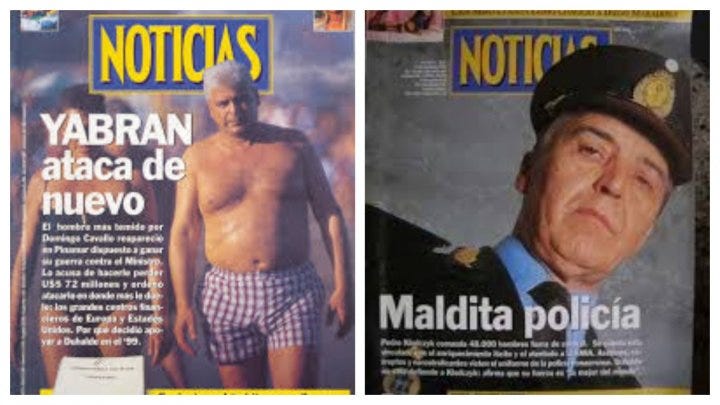

Claro, también asesinaba a periodistas, como José Luis Cabezas, entre otros oficios.

Aunque tenía muy claro que la Policía no ayudaba, no había desarrollado una conciencia abolicionista. Simplemente sabía que no era un recurso al cual se pudiese recurrir, y en ese momento entendía que se trataba de un asunto de corrupción de las instituciones del orden público argentino.

"Maldita Policía" leía aquella tapa de la Revista Noticias que hizo famoso a José Luis Cabezas, que terminó asesinado por la Policía aunque por otra fotografía.

Los noventa, sobre todo a partir de 1995, estuvieron marcados por grandes manifestaciones. La lucha estudiantil en contra de la Ley de Educación Superior de 1995, que incluyó la toma de universidades y enormes manifestaciones en contra de su aprobación, fue un punto de inflexión. “Violenta” y “sediciosa” fueron algunos de los calificativos que se utilizaron para justificar la represión y la persecución policial. Estaba cada vez más claro que la Policía no nos protegía.

Este no pretende ser un libro académico en el sentido técnico de lo que se supone que un libro académico lo sea. Me gusta pensar en bell hooks, en cómo, aún después de la muerte, nos continúa enseñando a transgredir. Sí busca ser un libro profundamente político, en el sentido amplio de la palabra.

Busca nombrar las relaciones de poder en un sistema capitalista, supremacista y colonialista para invitar no a transformar las relaciones de poder actuales por unas más soft, sino para transformar radicalmente la manera en que nos relacionamos para que en esa nueva forma no haya espacio para relaciones basadas en poder.

Vivimos en tiempos convulsos. Desde que Milei y Trump ganaron la presidencia de Argentina el primero y la de Estados Unidos el segundo.

Me gusta pensar que estamos ante una profecía gramsciana. Asistiendo a la presidencia de los monstruos que nacen en el claroscuro que aparece entre la caída del mundo viejo y el nacimiento del nuevo.

Comencé a escribir este libro el 17 de abril de 2025, movida por la rabia de saber que Alfredo, un migrante dominicano, estaba enjaulado cuando debió salir el día anterior para República Dominicana. Así lo establecía la Orden del Juez de Inmigración que concedió su salida voluntaria. Cuando este libro se publique, seguramente Alfredo estará en su casa, pero eso no cambia el hecho de que DHS (Department of Homeland Security) lo retuviera encarcelado casi dos semanas más porque, según alegaba, no tenía personal que pudiera atestiguar en cada escala que se montara en el avión que lo llevaría al país donde nació. Alfredo, al igual que Aitana, llegó en yola a Puerto Rico en el año 2020 y lo detuvieron en San Juan el 11 de marzo de 2025 mientras trabajaba en un proyecto de construcción debido a las políticas racistas de Trump. Él todavía no puede hablar de lo que vivió en el centro de detención.

Las políticas antiderechos de Trump y el avance de la internacional reaccionaria ponen de manifiesto la necesidad urgente de repensar la forma en que nos organizamos políticamente.

Aquello que llamamos democracia en Estados Unidos, y que hoy se señala está en peligro, fue un sistema político excluyente desde su fundación. Se excluyeron a las mujeres, a las personas esclavizadas y a los pueblos originarios de Isla Tortuga, víctimas del genocidio y despojo territorial colonial.

Hoy, luego de décadas de luchas por la inclusión dentro de un sistema excluyente, asistimos al desmoronamiento de asuntos que comenzaban a zanjarse: los derechos de las mujeres, de las personas trans, de las personas migrantes, el derecho a la libertad de expresión, a la libertad académica, entre muchos otros golpes duros que cual develación, le arranca la máscara a la democracia y nos obliga a preguntarnos si hay otra forma de vivir. Si es posible vivir sin cárceles, sin policías y sin fronteras en un momento en que es el sistema quien más las necesita, no nosotres, el sistema.

Mi apuesta es que sí, y con este libro, quiero invitarte a que también te atrevas a apostar por el mundo en el que merecemos vivir. Uno sin fronteras, sin cárceles y sin policías. Sí, tienes razón, un mundo sin Estado.

__

Sígueme en IG y TikTok para que no te pierdas la serie “Carceles: la paradoja de la Democracia”.